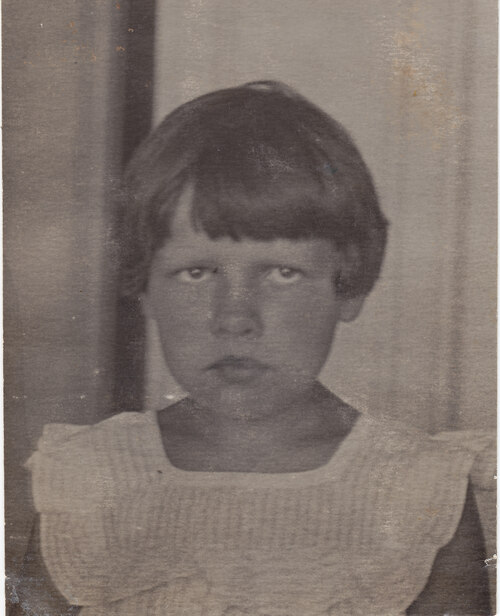

Nadia Iwaniwna Slesareva (geb. Viktorovskaya) wurde am 23. September 1930 in der Stadt Dnipropetrovsk (Dnipro) geboren. Nadia beschreibt ihre frühe Kindheit als sehr glücklich. Ihr Vater war Agrarwissenschaftler, ihre Mutter Grundschullehrerin. Ein Mädchen namens Motya lebte ebenfalls mit der Familie: Nadias Vater hatte sie während des Holodomor aus einem Dorf mit nach Hause gebracht, und sie wurde wie eine Tochter der Familie erzogen. Alles änderte sich im Sommer 1937, als Nadias Vater verhaftet wurde, nachdem er zum Assistenten des Volkskommissars für Landwirtschaft in Kyiv ernannt worden war. Erst 1957 wurde sein Schicksal bekannt – er wurde im September 1937 als „Volksfeind“ erschossen.

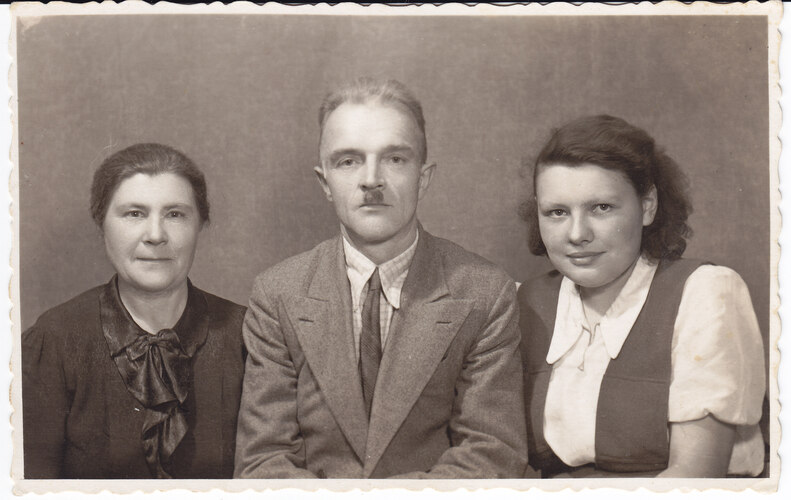

Nach der Verhaftung ihres Vaters wurden Nadia und ihre Mutter aus ihrer Wohnung vertrieben. Motya musste zu Fuß in ihr Dorf zurückkehren. Im September 1937 wurde auch Nadias Mutter verhaftet. Nadia wurde in ein Waisenhaus für Kinder von „Volksfeinden“ eingewiesen. Solche staatlichen Waisenhäuser waren nicht nur der sozialen Einrichtungen, sondern hatten auch die Aufgabe, die Verbreitung „konterrevolutionärer Ideen“ in der Gesellschaft zu verhindern. Nadia erinnert sich an ihre Zeit in dieser Einrichtung als sehr beängstigend und daran, dass das Personal die dort untergebrachten Kinder mit brutalen Körperstrafen misshandelte. Alle Verwandten von Nadia wandten sich von der Familie ab, bis auf ihre Tante Lena und ihr Onkel Marcel. Das Ehepaar beschloss, Nadia aus dem Waisenhaus zu retten und adoptierte sie.

Am 22. Juni 1941 überfiel Deutschland die Sowjetunion. Nadia und ihre Adoptivmutter konnten nicht fliehen, da der Bahnhof, von dem aus sie abreisen wollten, bombardiert wurde. Am 25. September 1941 marschierten deutsche Truppen in Dnipropetrovsk ein. Die deutsche Besatzung war brutal, und die Bewohner der Stadt lebten unter schwierigsten Bedingungen. Nadia wurde Zeugin von Gräueltaten an der jüdischen Bevölkerung der Stadt. Sie beschreibt, wie jüdische Zivilisten zu Panzergraben getrieben und dort erschossen wurden.

Da Nadias Adoptivvater Pole war, wurde die Familie in das Konzentrationslager Stutthof deportiert. Dort lebten sie alle in einer Baracke. Von Stutthof aus wurden sie nach Berlin gebracht. Gerade als ihr Zug in den Bahnhof Alexanderplatz einfuhr, wurde die Stadt in der ganzen Nacht hindurch bombardiert. Während der Bombardierung wurden sie in den Waggons eingeschlossen und durften nicht in Deckung gehen. Wie durch ein Wunder überlebte die Familie.

1944 wurden Nadia und ihre Familie in ein Zwangsarbeitslager in Stettin gebracht, das auf dem Gelände einer Fliesenfabrik lag. Obwohl die Bedingungen im Lager entsetzlich waren, erinnert sich Nadia gerne an den Besitzer der Fabrik, Walter Kück. Sie erinnert sich, dass er versuchte, den jungen Lagerinsassen das Leben zu erleichtern. Unter dem Vorwand, Hausangestellte zu benötigen, ließ er Nadia und ihre Freundin zum Hafen fahren, um Fischreste in Eimern zu sammeln, die sie dann ins Lager brachten. Gegen Ende des Krieges wurden die Zwangsarbeiter der Fabrik nach Neubrandenburg verlegt. Nadia und ihre Adoptiveltern lebten bei einem Bauern, auf dessen Grundstück sie massive Steine bewegen mussten. Dort erlebte Nadia auch das Ende des Krieges.

Nach Kriegsende reisten Nadia und ihre Adoptiveltern nach Polen aus. Im Jahr 1948 erhielten sie einen Brief von Nadias leiblicher Mutter. Aufgrund ihres schlechten Gesundheitszustands konnte sie das sowjetische Lager früher verlassen und so ihr Leben retten. Als Nadia diesen Brief las, kehrte sie sofort in die Sowjetunion zurück, um bei ihrer Mutter zu sein. Sie schloss die Schule ab und schrieb sich in das Institut für Ingenieurwesen und Bauwesen in Dnipropetrovsk ein. Obwohl den ehemaligen Zwangsarbeitern die meisten Berufswege verschlossen waren, hatte Nadia das Glück, dass es Menschen gab, die sie unterstützten und ihr halfen. Nach ihrem Abschluss arbeitete sie am Wiederaufbau des Donbas mit – ein schwieriges, aber notwendiges Projekt zum Wiederaufbau der vom Krieg zerstörten Städte in der Ukraine.

1963 schloss Nadia ihr Postgraduiertenstudium am Kyiver Institut für Bauwesen ab. Dort lernte sie ihren Mann, Alexander Slesarev, kennen. Sie bekamen zwei gemeinsame Töchter: Lyudmila und Elena. Im weiteren Verlauf ihrer Karriere entwarf Nadia Straßen und Gebäude in Kyiv und veröffentlichte etwa 150 wissenschaftliche Arbeiten und Artikel. Nach ihrer Pensionierung widmete Nadia ihre ganze Zeit der Bewahrung der Erinnerung an die vergessenen Opfer des Nationalsozialismus – die Zwangsarbeiter. Sie arbeitete eng mit der „Ukrainische Union der Häftlinge — Opfer des Nationalsozialismus“ zusammen und gründete 2017 das Frauenzentrum „Nadia“.

Ihr Leben blieb nicht frei von Tragödien. Im Jahr 2015 starb ihr Enkel Sasha an einer schweren Krankheit in der Nähe von Stuttgart, wohin er zur Behandlung gebracht worden war. Die Familie konnte sich nur schwer von diesem Verlust erholen.

Im Dezember 2021 wurde Nadias zweiter Enkel Christian geboren. Nur ein paar Monate nach seiner Geburt, im Februar 2022, griff Russland die Ukraine an. Zu diesem Zeitpunkt traf die Familie die schwierige Entscheidung, aus Kyiv zu fliehen. Nadias Familie erreichte zunächst Polen. Schließlich entschieden sie sich, nach Deutschland zu gehen, nach Geislingen an der Steige bei Stuttgart. Dort lebt die Familie seit April 2022. Mit dieser Stadt verbinden sie auch die letzten Tage von Nadias Enkel Sasha – sein Grab befindet sich dort.

Im Juni 2022 stürzte Nadia und brach sich den Oberschenkelhals. Nach der Verletzung hatte sie eine lange Genesungszeit vor sich. Jetzt ist Nadia wieder ins aktive Leben zurückgekehrt. Sie korrespondiert mit Journalisten und trifft sich gerne mit der Öffentlichkeit, um ihre Lebensgeschichte weiter zu erzählen.

Geschrieben von Daniel (Hannover), Koen (Maastricht), SangHoon (Seoul)