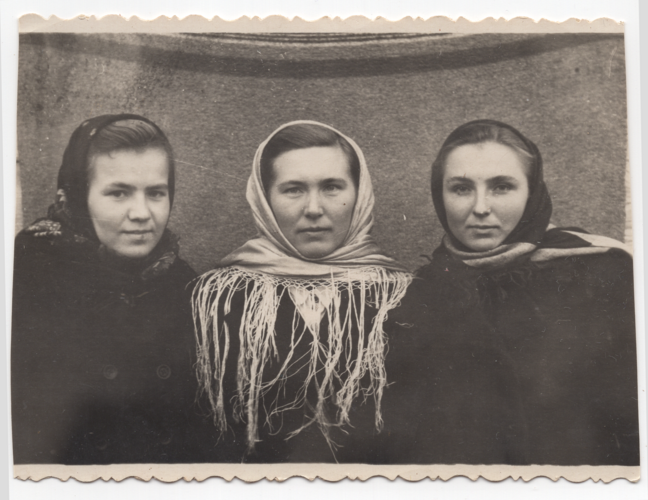

Maria Tymoshuk (geb. Bozhko) wurde am 14. Januar 1940 im Dorf Khotsun im Bezirk Lyubeshivskyi (heute Kamin-Kashirskyi) der Volyn Oblast geboren. Ihre Eltern, Mefodii und Hanna, waren Bauern. Neben Maria hatten sie drei weitere Kinder: Iwan, Stepanida und Nadia. Marias Onkel mütterlicherseits diente zu Beginn des Zweiten Weltkriegs in der polnischen Armee und wurde von den Deutschen gefangen genommen. Nach Marias Angaben kam er in das Konzentrationslager Auschwitz.

Während der Besetzung der Sowjetunion durch die Nazis half die Familie Juden bei der Flucht. Maria erinnert sich, dass ihr Vater und ihre ältere Schwester sie auf Pferden in ein anderes Dorf brachten. Die Familie blieb von den Kämpfen nicht verschont – ihr Haus wurde von einer Bombe getroffen und brannte bis auf die Grundmauern nieder. 1943 führten die Nazis in Marias Dorf eine Aktion durch, um die Bewohner für ihre Hilfe für die Partisanen zu bestrafen. Bei dieser Aktion deportierten sie viele Dorfbewohner, darunter auch Marias Familie, zur Zwangsarbeit nach Deutschland. Sie kamen zunächst in Erfurt an und wurden dann nach Orlamünde gebracht, wo sie in einem Zwangsarbeiterlager untergebracht wurden. Später wurden sie nach Schleusingen gebracht, wo Marias Eltern und ihre ältere Schwester Stepanida in der Munitionsfabrik Zieh und Stanzwerk GmbH arbeiten mussten. Die vierjährige Maria und ihr sechsjähriger Bruder wurden gezwungen, mehrere Wochen lang in der Fabrik zu arbeiten – beim Sortieren von scharfer Munition.

In der Nähe der Fabrik gab es zwei Zwangsarbeitslager. Ukrainer, Italiener, Russen, Tschechen, Polen und Weißrussen waren in Holzbaracken untergebracht. Alle osteuropäischen Zwangsarbeiter mussten Werkskleidung, ein „OST“-Abzeichen, eine Nummer und Metallabzeichen tragen: „Sie hatten eine Plastikbeschriftung, auf der stand, wer in welcher Werkstatt arbeitete - grün, rot und gelb -, so dass der Wachmann wusste, wer in welche Werkstatt ging.“ Maria erinnert sich, dass sie im Lager schlecht ernährt wurden und sich von Eintopf, verfaulten Steckrüben und altem Schwarzbrot ernähren mussten. Wenn ihre Eltern abends von der Arbeit zurückkehrten, bekamen sie in der Regel einen Topf mit Suppe. Eine deutsche Frau gab den Kindern manchmal Brotkrümel – für sie war es wie ein Feiertag. Maria bewahrt noch immer eine kleine Ikone auf, die die Frau ihr und ihrem Bruder als Talisman schenkte.

Die hygienischen Bedingungen im Lager waren grauenhaft, und Krankheiten grassierten. Im Juni 1944 erkrankten Maria, ihr Bruder und ihre jüngere Schwester an Typhus. Nadia konnte sich nicht mehr erholen und starb, als sie erst 11 Monate alt war. Sie wurde auf dem Friedhof in Schleusingen begraben. Das Lager barg noch weitere Gefahren für die Kinder, die dort festgehalten wurden: Maria erinnert sich, wie einer ihrer Gefährten starb, als die Kinder in der Nähe eines Wasserturms spielten: „Da waren Soldaten mit Maschinengewehren, aber die hatten keine Hunde und haben uns abgewehrt: ‚Ihr Kleinen, zurück.‘ Aber wir waren Kinder. Wie hätten wir auf sie hören sollen? Was taten sie also? Sie haben den Draht unter Strom gesetzt. Einer von uns wurde getötet, also gingen wir nicht mehr dorthin.“

Am Ende des Krieges war Schleusingen fast zerstört. Maria erinnert sich an Mädchen aus dem Lager, die in die zerbombten Läden der Stadt rannten und plünderten – eine von ihnen brachte Maria einen ganzen Stapel Kinderkleidung.

Kurz vor Kriegsende wurde Marias Familie getrennt: Ihr Vater wurde zum Ausheben von Schützengräben abkommandiert, und die Munitionsfabrik wurde im April 1945 geschlossen, als sich die amerikanischen Truppen näherten. Die Zwangsarbeiter hatten Angst, dass sie erschossen werden könnten. Maria versteckte sich mit ihrer Mutter und ihren Geschwistern mehrere Wochen lang im Wald.

Nach der Befreiung erhielt die Familie das Angebot, nach Amerika zu gehen – Marias ältere Schwester lehnte jedoch ab. Daraufhin machte sich die Familie zu Fuß und mit einem Karren auf den Weg zurück in die Ukraine. Als sie in Lviv übernachteten, wurden sie ausgeraubt. Sie hatten fast nichts mehr – weder persönliche Gegenstände noch Dokumente – nur deutsche Lebensmittelmarken für Brot, die die Familie dann verbrannte. Als sie schließlich ihr Dorf Khotsun erreichten, hatten sie keine Bleibe und mussten bei Verwandten unterkommen. Marias Vater kehrte einen Monat später zurück, und die wiedervereinigte Familie ließ sich im Haus ihrer Großmutter im Dorf Dolsk nieder.

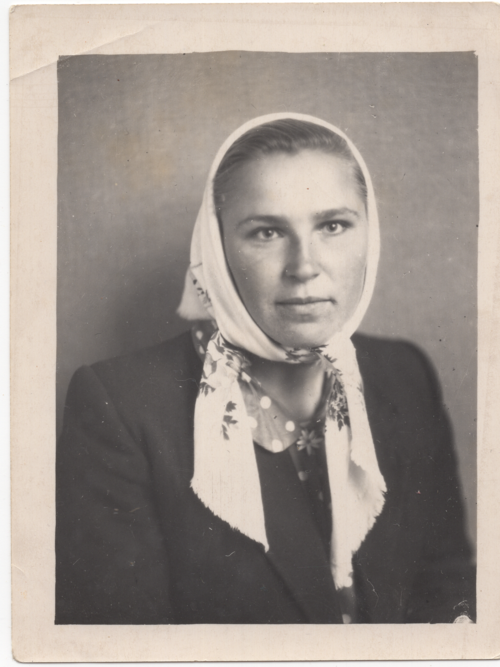

Nach ihrer Rückkehr nach Hause brach für die Familie eine schwere Zeit an. Marias Eltern wurden krank, und die Kinder mussten arbeiten, um die Familie zu versorgen: „Papas Bein war verkrüppelt, Mamas Nieren waren auch angeschlagen, so dass sie angeschwollen war und nichts mehr tun konnte. Im Alter von zehn Jahren ging ich bereits zur Arbeit in einer Kolchose. Wir hatten so eine Kinderabteilung.“ Als sie älter wurde, ging Maria zur Arbeit in der Forstwirtschaft. Gleichzeitig konnte sie nebenbei die Schule besuchen. Um Geld zu verdienen, sammelte sie in den Sommermonaten Beeren und Pilze im Wald: „Wir nahmen sie [Beeren und Pilze] mit nach Belarus, wo wir sie gegen Leinen und andere Stoffe eintauschen konnten, für Oma gegen einen Pullover, für mich gegen einen Rock, für Mama und Papa gegen ein Hemd.“

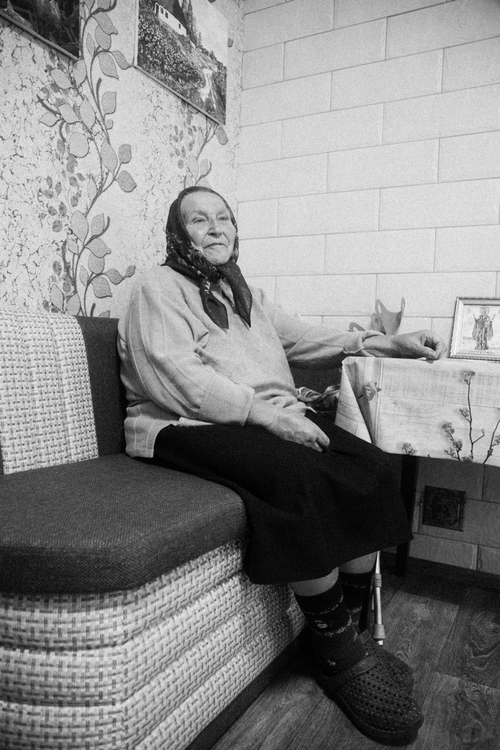

Maria arbeitete sieben Jahre lang in der Forstwirtschaft, bevor sie mehrmals den Beruf wechselte: Sie arbeitete als Verkäuferin in einem Geschäft, als Lagerhausverwalterin und als Clubmanagerin in ihrem Dorf. Heute ist sie 82 Jahre alt und lebt in Kulchyn, Bezirk Kovel, Oblast Volyn. Sie hat vier Kinder. Ihre Enkelin arbeitet während des russisch-ukrainischen Krieges als Schaffnerin eines Evakuierungszuges.

Geschrieben von Jiyun (Seoul), Lukas (Göttingen), Stefan (Göttingen)